习题讲解:醛酮

在线自动评分习题

总分 |

38 |

平均分 |

32.5(85.5%) |

最高分 |

38(100.0%) |

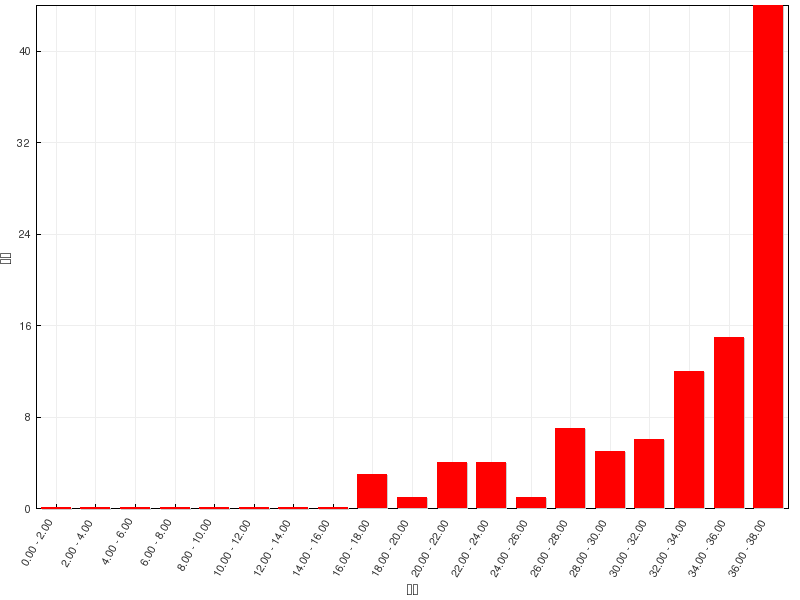

成绩分布

- 题3:命名(错误率36.3%)

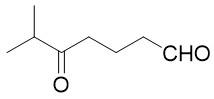

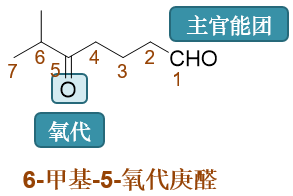

本题分子中含两个羰基,但两者又存在区别,一个醛羰基一个酮羰基。而注意官能团优先级次序,醛羰基优先级要高于酮羰基,是整个分子的主官能团, 编号时如下图所示,应保证醛羰基位次最小,从右至左进行,整个分子母体也应是庚醛。

母体庚醛的七碳链之外,分子里相当于还有两个取代基:6-位甲基自不待言,5-位还有酮羰基中的氧。注意,这里酮羰基的碳原子实际已经包含在母体中了, 只有双键氧孤悬于外。这种情况,双键氧的这个取代基命名时我们通常称之为“氧代”。整个分子因而可称为:6-甲基-5-氧代庚醛。

注解

含羰基C=O双键的分子在命名时,C=O所处地位不同、位置不同也会有不同的称呼,基本情况大致如下:

另有其它主官能团,羰基部分作为取代基,又可分两种情形:

若羰基中碳处于母体之中,只是氧原子处于母体之外(即如上题中的情形),则该双键氧被称为氧代。

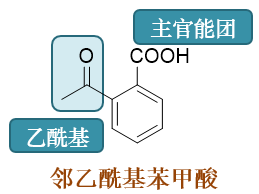

若羰基整体处于母体之外,则将其与旁侧的烃基部分合并称为酰基,如下图中分子例。

羰基是主官能团,则分子直接称为醛或酮。

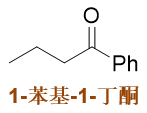

如题4中如下图的分子,分子内仅羰基一个官能团(当然也就是主官能团),整个分子应称为1-苯基-1-丁酮而非“丁酰基苯”之类。

- 题5:命名(错误率40.2%)

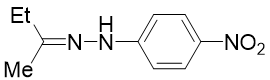

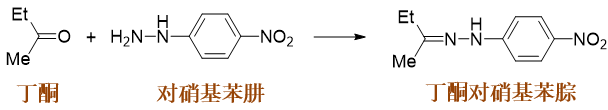

题干分子为一苯腙。腙、肟这些醛酮与氨衍生物亲核加成形成的含C=N双键的分子,其称呼通常来自于反应之前的醛酮与肼或羟胺。如本题中分子,如下图,明显 是由丁酮与对硝基苯肼反应而来,因而可称之为丁酮对硝基苯腙。

- 题25:反应(错误率14.7%)

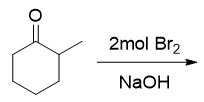

明显的碱性α-卤代条件。值得注意的是底物分子羰基两侧不对称,需要判断究竟应该是哪一侧的α-位发生反应。

我知道碱性条件下α-卤代时,羰基旁侧具有酸性α-H首先会解离除去,形成碳负离子,而碳负离子进一步对卤素分子进攻,形成新的C-X键。这里碳负离子 形成的位置实际也就是后继发生卤代的位置。对于底物分子而言,左右α-H解离将形成如下两种碳负离子,结构不同,稳定性也有差异。其中左侧的碳负离子, 负电中心旁侧少了一个给电子的甲基,明显稳定性较右侧更高,反应时更易形成。因此本反应将优先取代底物左侧α-H。

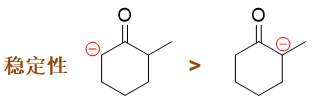

羰基左侧α-H有两个,我们也知道碱性条件下容易发生多取代,2mol溴,恰好将这两个氢全都取代光:

此外,反应结束后这里并没有形成三卤甲基,因此不会继续断开α-碳与羰基碳之间的C-C键,不会引发卤仿反应。

- 题22:反应(错误率15.7%)

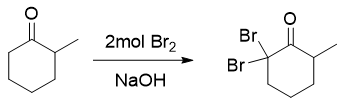

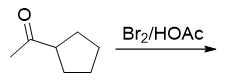

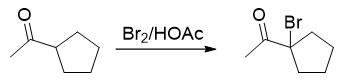

与前一题相反,本题是酸性条件下的α-卤代。具体反应机理在基础有机的学习过程中我们无需掌握,但反应特征我们应牢记,恰好与碱性α-卤代相反:

控制条件一般发生单取代;

若羰基两侧不对称,一般取代在连接烃基较多的位置。

依据以上原则,我们不难写出反应的主要产物:

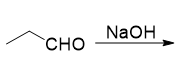

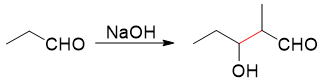

- 题23:反应(错误率24.5%)

简单的羟醛缩合反应。这里底物分子是小分子醛,亲核加成反应活性较高,因此反应可以在低温或常温下进行,题干中也并未加热。此时,一般会主要得到 β-羟基醛,而并非脱水后的α,β-不饱和醛:

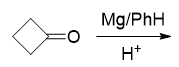

- 题27:反应(错误率13.7%)

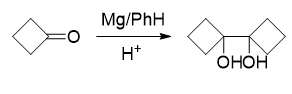

注意反应条件,以无极性的苯作为溶剂,又使用镁作为还原剂,此种条件下醛酮极易发生双分子还原,羰基转变成羟基的同时,两分子的原羰基碳间还会形成一根 新C-C键:

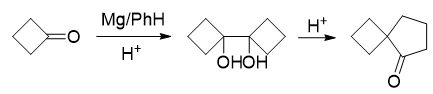

此外我们也注意到,还原之后的产物是个频哪醇类的分子,因此如果进一步提高体系酸性的话,还很溶剂继续发生频哪醇重排:

- 题28:反应(错误率11.8%)

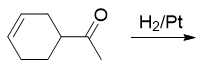

催化氢化既可以还原羰基,也可以还原C=C双键。注意到题干中并未加以控制,一般操作时氢气也是大大过量,因此这里两个官能团都会被还原掉:

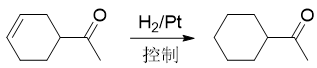

相反,若控制反应条件,此时由于C=C双键还原活性略高于酮羰基(但低于醛羰基),则应当是双键先被还原而羰基保留。请大家注意这两种反应条件的差别:

在线手动评分习题

手动评分习题中的机理题,无非是个分子内的羟醛缩合,较为简单。而三道合成题皆有一定的难度。

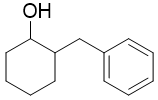

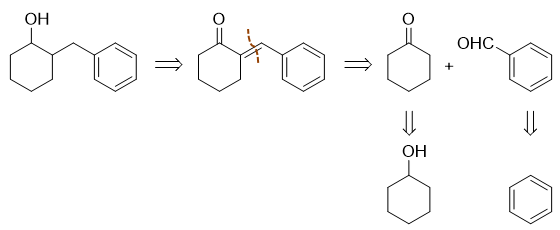

- 合成:以苯与环己醇为主要原料合成:

目标分子明显左侧环来自于环己醇,右侧来自于苯,此外相对于环己醇与苯的组合还多了一碳。更重要的,这两个结构单元我们还需要以额外的C-C键连在一处。

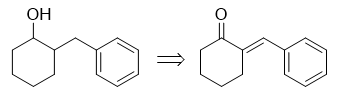

在本章的学习中,我们已经知道,羟醛缩合是形成新的C-C键,将小分子连接成大分子的极为有效的手段。而羟醛缩合的产物,一定是β-羟基醛酮, 或者是进一步脱水之后的α,β-不饱和醛酮。当前的目标分子似乎不满足这两种结构,但我们只要稍加改造,即可将其与羟醛缩合联系起来:

右侧的α,β-不饱和酮催化氢化,羰基与C=C双键均被还原后,刚好可以生成目标分子。而既然出现了α,β-不饱和酮的结构,逆合成分析我们当然可以从C=C双键处 断开,得到缩合之前的两个羰基化合物:

苯甲醛无α-H,刚好可以与环己酮得到相对单一的交叉缩合产品。至于环己酮,当然可以由原料环己醇氧化生成。而苯甲醛,可以利用Gattermann-Koch反应得到:

至此逆合成分析结束,整体如下图所示。正向反应大家可以自行写出。

注解

羟醛缩合是形成C-C键的重要手段,关于合成中使用羟醛缩合反应的一些技巧,请参阅 重难点小结:羟醛缩合在合成中的应用。

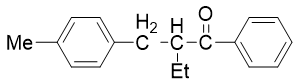

- 合成:以苯、甲苯及不超过四个碳的有机物为主要原料合成:

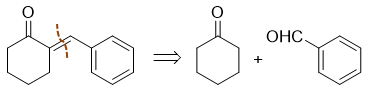

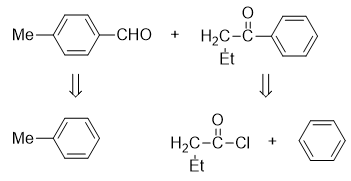

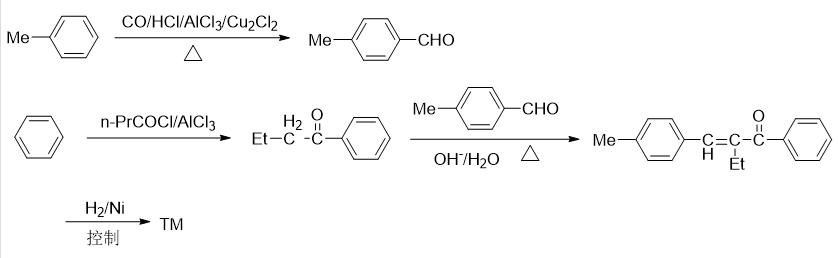

明显又需要从小分子连接成大分子,又得合成C-C键。当前目标产品中存在羰基,逆合成分析时我们只需把一根C-C单键转化成双键,就又能与羟醛缩合联系起来了:

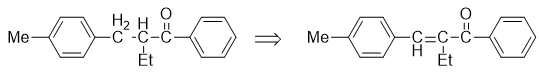

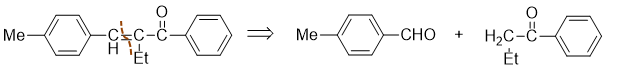

接下来老办法,还是从C=C双键处拆开,恢复两分子羰基化合物结构。明显这里是1-苯基-1-丁酮与无α-H的对甲基苯甲醛发生的交叉羟醛缩合:

对甲基苯甲醛,无疑从甲苯出发,通过Gattermann-Koch反应得到。而1-苯基-1-丁酮,羰基紧邻苯环,自然让我们联想到傅克酰化反应:

至此,逆合成分析结束。正向写出反应时需留神最后一步,我们需要把α,β-不饱和酮中的C=C双键还原,但保留酮羰基,因此这里需要控制条件下的催化氢化:

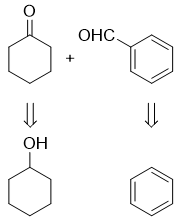

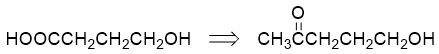

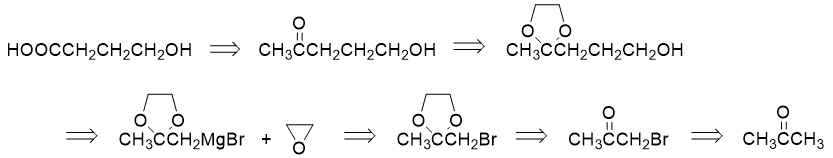

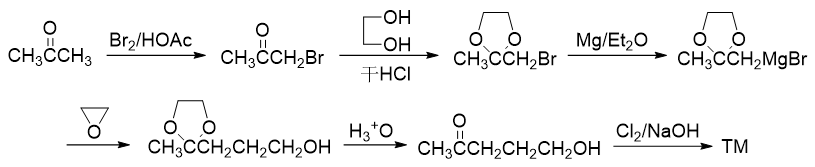

- 合成:以丙酮和不超过2碳有机物为原料合成HOOCCH2CH2CH2OH。

本题原料中有丙酮,但产品中并无羰基,两个官能团羟基与羧基分处碳链两端,似乎与丙酮2-位羰基的位置也不吻合,看起来似乎没什么头绪。

这里其实有个小小的盲点:卤仿反应。通过卤仿反应,丙酮可以生成羧基在一端的乙酸。卤仿反应会导致碳链缩短,一般合成里其实不太受欢迎,但偶尔也可以使用。 本题恰好就是这么一个情况。

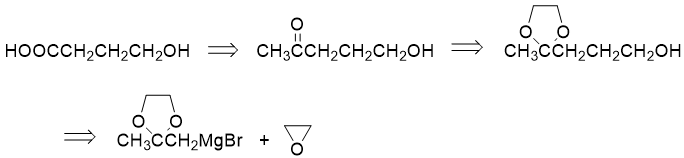

如果利用卤仿反应,我们不难推出,目标分子应当来自于5-羟基-2-戊酮:

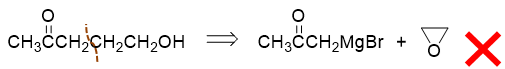

而5-羟基-2-戊酮中,我们明显看到了丙酮的结构单元,当然,比丙酮还多了两个碳外加一个羟基。注意多出的这部分,两碳一羟基,这不由得让我们联想到 格氏试剂与环氧乙烷的反应:

但直接用上图路线其实行不通:当前的格氏试剂中还还有一个羰基,而我们很熟悉,格氏试剂与羰基会起冲突。为了避免这一情况的发生,需要事先将羰基保护起来。 而保护羰基的最常见方式,无非就是将其转化为缩酮:

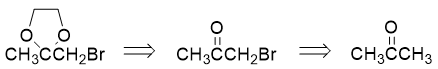

如是,格氏试剂的冲突问题被我们解决了。当然,我们知道格氏试剂肯定来自于卤代烃,而如果去保护恢复羰基结构的话,这个卤素原子刚好处于羰基α-位, 我们可以利用酮的α-卤代反应得到:

至此,整个逆合成分析完成,整体如下图所示:

最后正向写出反应。值得注意的是,从丙酮出发, α-卤代生成1-溴丙酮时,明显我们只想发生单取代,因此需要使用酸性环境:

课本习题

课本习题中有几道值得我们注意的题目,这里一并讨论。

- 习题4(4):反应

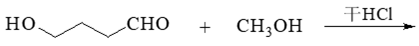

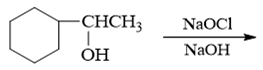

看到醇与干燥HCl条件,无疑是生成半缩醛、缩醛的反应。值得注意的是底物醛分子中本身也有一个羟基,而且这个羟基位置合适,很容易与分子内羰基 反应得到稳定性不错的五元环状半缩醛。我们也知道,分子内反应的倾向一般比分子间要高得多。本题亦是如此,也应是分子内先形成环状半缩醛后,外界 的甲醇再参与进来,进而得到缩醛:

- 习题4(7):反应

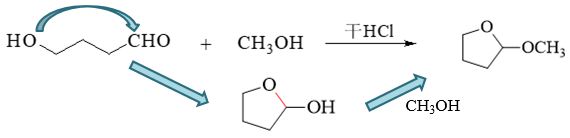

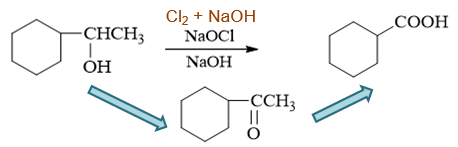

反应条件中NaOCl其实就等同于Cl2+ NaOH。碱性溶液中,卤素分子具备一定的氧化性,可以将反应物的醇羟基氧化成羰基,而得到的酮 明显在此条件下可以进一步发生卤仿反应:

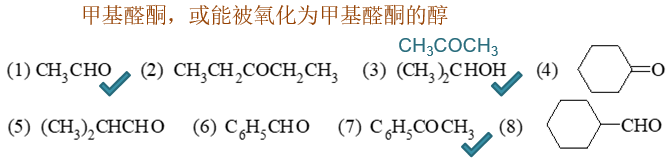

- 习题4(20):反应

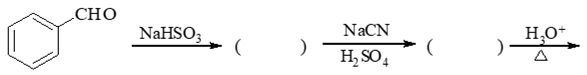

第一步反应易见是苯甲醛与饱和亚硫酸氢钠水溶液的亲核加成,得到α-羟基磺酸钠。接下来再投入NaCN,发生的将是亲核取代,腈根负离子取代磺酸钠基, 得到α-羟基腈。得到的这个产物其实与苯甲醛直接与HCN的加成结果相同,但通过亚硫酸氢钠与NaCN两步,可以很大程度上避免与氢氰酸加成时可能溢出 剧毒性HCN气体的问题,操作相对更安全些。至于最后一步,当然是腈基水解为羧基。整套反应也是从羰基化合物制备α-羟基酸的常见手法。

- 习题5:反应范围

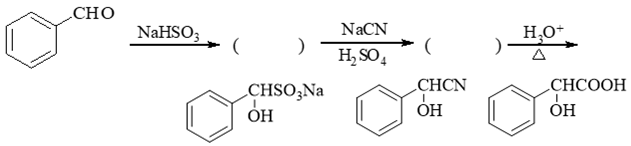

下列一系列化合物中,分别有哪些可以(1)发生碘仿反应;(2)进行自身羟醛缩合;(3)与饱和亚硫酸氢钠水溶液加成;(4)与甲醛发生交叉Cannizzaro反应; (5)与Tollen试剂反应;(6)与Fehling试剂反应。

本题考虑一系列与醛酮有关反应的反应范围,这类问题在考试的选择题中也是经常出现。以下分别分析。

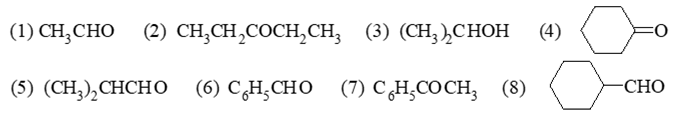

碘仿反应

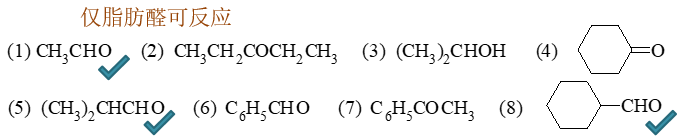

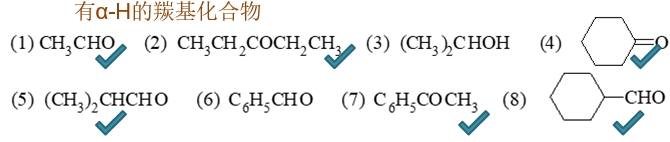

要求羰基化合物具有三个α-H,即必须是乙醛或者甲基酮。此外,能够被氧化成乙醛或者甲基酮的羟基化合物亦可发生反应。依据此原则,反应范围如下:

自身羟醛缩合

根据题中各醛酮结构,这里所谓“自身”羟醛缩合指的不是分子内反应,而是意味着不外加其它醛酮,只是两分子题中的羰基化合物之间的反应。而要发生 羟醛缩合,总得先形成碳负离子,换而言之羰基化合物必须得有α-H才成。依据此原则,本题反应范围如下:

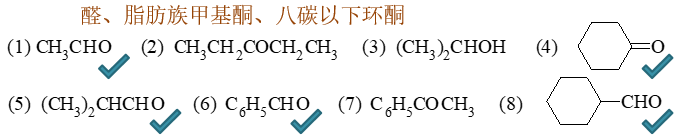

与饱和亚硫酸氢钠水溶液加成

饱和亚硫酸氢钠水溶液亲核能力不算特别强,只有一些亲核加成活性较高醛酮才能与之反应,包括几乎所有的醛、脂肪族甲基酮、八碳以下环酮等。依据 此原则,本题反应范围如下:

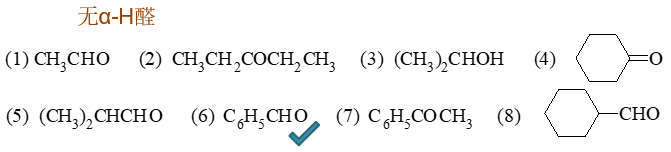

与甲醛发生交叉Cannizzaro反应

与羟醛缩合相反,Cannizzaro反应要求羰基化合物必须不存在α-H,此外还得是醛才成:

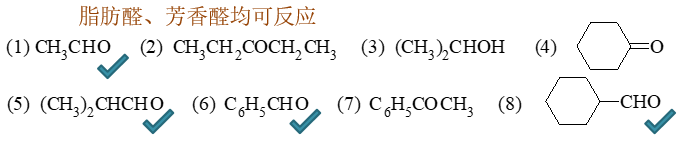

与Tollen试剂反应

Tollen与Fehling试剂与酮基本无反应,但可以将醛氧化为酸。Tollen试剂相对活性较高,几乎所有的醛都能与之反应:

与Fehling试剂反应

相应地,Fehling试剂活性略差一些,一般只能氧化活性较强的脂肪醛,而不影响芳香醛: